ラマ

ラマJapanese deer

| 公式HP | 夢見ヶ崎動物公園 > 夢見の動物 | 公式FB |

ラマ ラマ |

ホンシュウジカ Japanese deer |

ロバ  |

| 最新情報 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |

| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

|

| ①14時23分 仔の脚が出てきているところです。 | ②14時37分 出産直前の様子です。 | ③14時38分 出産直後の様子です。 | ④日曜日だったので、来園者の注目を集めていました。 |

| ⑤14時52分、だいぶしっかりしてきました。 | ⑥14時54分、なんとか立ち上がりました。 | ⑦15時31分、お乳を貰っていました。 | ⑧その後、母親が近づいてきたカラスを追い払っている間に転倒、まだ脚がしっかりしていません。必死で母親を探す赤ちゃん。 |

| ⑨柱の助けを借りようやく起き上がりました。右奥では先週生まれた赤ちゃんがお乳を貰っています。 |

| 2014/06/08 今年生まれたバンビはまだお乳を飲んでいますが、足腰もしっかりしてこんなに大きくなりました。【写真上中左】 もうカラスに襲われる心配はなさそうです。 2014/06/22 夕方、ホンシュウジカの仔が1頭増え3頭になっていました。昼頃誕生したそうです。今年生まれた3頭のなかでは一番丈夫そうでした。今回生まれたバンビとその親(右)と、その前に生まれた仔と親(左)。【写真上中右】 【写真上右】今回生まれた仔と親。【写真上右】 (島貫) |

① |

ホンシュウジカ舎にバンビは2頭しかいません。もう1頭はどうしたのでしょう。【写真上①】 オスの角が随分大きくなってきました。まだ袋角のままです。【写真左】 2014/07/02 工事中で、なかなか観察&撮影できませんでしたが、2日、なんとか3頭一緒のところを撮影できました。【写真上②】 2014/07/06 今年生まれた3頭のバンビは順調に育っています。【写真上③】 2014/07/24 3頭の小鹿は元気に育っています。【写真上④】 (島貫) 2014/07/25 雨の影響からか、苔むしたような緑色に染まったホンシュウジカ舎です。【写真右】 (島貫) 大きくなった今年生まれの小鹿たち。大人に混じって草を食むようになりました。【写真左奥】 2014/08/13 ★動物たちの主な移動(平成26年5月1日~平成26年7月31日)★ ホンシュウジカ(性別不明3繁殖) (ゆめみにゅーす VOL 33) 2014/08/20 カラスがホンシュウジカの仔の毛を狙い始めたようです。【写真左手前】 (島貫) 2014/08/25 すくすく育つホンシュウジカの仔 。【写真右】 (島貫) ホンシュウジカ、オスの角は、袋角の袋である黒い皮膚が剥げ、白い鋭く光る角が見えてきました。恒例の角切りも近いようです。【写真左奥】 2014/09/13 今年生まれた3頭の小鹿たち。元気に育っています。【写真左手前】 2014/09/18 ホンシュウジカに纏わりつくカラス。【写真右手前】 (島貫) 2014/09/23 ホンシュウジカの角切りは、昨年産まれた2頭のオスの小さな角がまだ伸びきっていないようで、まだ先になりそうです。また、今年産まれた3頭の小鹿の性別は未だ不明だそうです。 (島貫) 2014/09/26 強いオスがメスを追いかけているのを見たもう1頭の弱いほうのオスは、インドクジャク舎側の樹の影に隠れるようにしていました。【写真右奥】 (島貫) |

① |

ホンシュウジカが発情期を迎えたようです。強いほうのオスが辺りを威嚇しながらシカ舎内を歩き回り、歩く先に他のシカがいると「邪魔だ」とばかり追い払います。【写真上①】 今年生まれた小鹿と母親は難を避けようと隅で小さくなっていました。【写真上②】 シカ舎中央には、威嚇を避けるためメスや若いオスが一塊になって座っていました。【写真上③】 2014/09/29 強い方のオスがハーレムを形成しているようです。【写真上④】 昨年産まれた若いメス2頭と、若いオス1頭は、インドクジャク舎と反対側の隅で小さくなっていました。【写真左右】 角切りが間近なようです。 (島貫) |

① |

この日の午前、角切りが無事に済んだそうです。写真は閉園後のものです。【写真上①②】 (島貫) 2014/10/03 事故が起きなくて幸い ホンシュウジカ舎には成人のオスが2頭います。繁殖期の闘争で傷を負ったオスが、これ以上傷つかないよう、ホンシュウジカ舎の隅、インドクジャク舎と接する場所に設置された避難コーナーに誘導隔離されました。【写真上③④】 アライグマ舎にあった「アズキ」愛用の金属製の水槽もここに運ばれ使用されています。【写真右】 (島貫) 3日に隔離されたオス以外に、ここにはオスは3頭いるはずなのに2頭しかいません。尋ねてみたところ、角切りの前日、30日に若いオス1頭が闘争で肺に達する傷を負い亡くなったことがわかりました。1日の差が悲劇を生みとても残念です。 【写真左奥】は、9月29日の若いオスのものです。このオスか、9月29日付で紹介した若いオスのどちらかが亡くなったことになります。繁殖のための闘争シーズンはまだ続いています。 【写真左中】は孤立している若いオスです。 【写真左手前】は、一番強いと思われるオスを中心としたハーレムです。 (島貫) 孤立している若い♂ 。【写真左】 (島貫) 2014/10/21 群れとは別に一頭で食事する若い♂がいます。群れのリーダーの♂がこの若い♂を追い回すのを見掛けることがあります。いくら角を切ったところで、♂の繁殖期に特有の気性の荒さは変わりありません。 (島貫) 2014/10/29 & 30 群れに入れずに孤立している♂のため、離れた場所3か所くらいに餌が置かれています。 (島貫) |

①  ③

③ |

2014/11/06

2014/11/06この日は、孤立していた♂が群れの近くにいました。繁殖期も終わりに近づいているのかもしれません。【写真上①】 (島貫) 2014/11/07 シカの角切りを行いました 毎年春になると伸び始めるホンシュウジカの角。秋には立派に大きくなって皮がむけ、♂同士の闘争が始まります。限られたスペースで飼育している動物園では危険防止のため、今年も角切りを行いました。吹き矢で鎮静剤を打ち、眠くなったところで一気にのこぎりで切りました。今は切り株になっていますが、来年の春にはこれがポロリと落ち、また新しく生えてきます。 【写真左:大きな角が無いので一見メスにみえるかもしれません】、 【写真上②:角はごつごつです。今年も、のこぎりの刃が何枚も折れました】 (ゆめみにゅーす VOL 34) 2014/11/07 ★動物たちの主な移動(平成26年8月1日~平成26年10月31日)★ ホンシュウジカ(♂1 死亡) (ゆめみにゅーす VOL 34) 2014/11/16 秋の動物園まつり この秋の動物園まつりは、いままででもっとも多くの人が集まりました。恒例のホンシュウジカの角を被る体験コーナーで、参加者はその重さに驚いていました。【写真上③】 繁殖期はほぼ終わりと思うのですが、今年はいままでのボスが急死し新しいボスになってまだ不慣れなようで、ボスでない若いオスたちは戦々恐々としています。 2014/12/20 あいにくの雨模様の中、雨宿りをする群れ(奥)に入れない一頭の若い♂(手前)。【写真左】 (島貫) 2014/12/27 10月、新しいボスから若いオスを守るため、クジャク舎の前に作られた隔離部屋がようやく撤去されました。【写真右】 繁殖のための闘争シーズンがようやく終わったようです。慣れない様子で群れの端にいるのは、いままで隔離されていたオスでしょうか。【写真右奥】   |

|

① |

2015/01/31 去年の5~6月に生まれた3頭の仔は、まだ母親と一緒ですが、こんなに大きくなりました。【写真上①②】 去年ボスが交代しましたが、今年は何頭生まれるのでしょう。 左はオス、真ん中で座っているのは去年生まれた仔、その右は母親。【写真上③】 2015/03/29 温かくなり、みんなのんびり座っていました。 2015/04/04 数えたところ全部で12頭いました。 2015/04/08 雨宿りするホンシュウジカ。場所が足りないようです。【写真上④】 (島貫) 2015/04/11 & 18 春です。季節は廻り、先日まで角を切られた跡が白く光っていたところに黒い皮膜が被さり〝袋角〟の形成が始まりました。【写真右】 今日は全部で11頭いました。 |

① |

2015/04/25 & 29 〝袋角〟は順調に伸びています。25日は、【写真上①】 それが29日には〝袋角〟の上が2つに分かれてきたのが、はっきり識別できるようになりました。【写真上②】  2015/05/04 ★動物たちの主な移動(平成27年2月1日~平成27年4月3日)★ ホンシュウジカ(♀1死亡) (ゆめみにゅーす VOL 36) 2015/05/16 4月の終わり頃にくらべ〝袋角〟はずいぶん伸びています。【写真上③】 2015/05/23 さらに1週間後、〝袋角〟はさらに伸び、鋭さを帯びてきました。【写真上④】 2015/05/28 ホンシュウジカ仲間入り ~ 柵越しに寄り添うしぐさ見せる/のんほいパーク 豊橋総合動植物公園(のんほいパーク)に25日、ホンシュウジカの雄1頭が仲間入りした。 同園のホンシュウジカは、昨年10月に雄のヤマト(当時7歳3カ月)が病気で死んでから雌のキナコだけだった。ブリーディングローン(繁殖目的の動物の貸し借り)で、川崎市夢見ケ崎動物公園(神奈川県)から雄1頭(2歳)を借りた。名前はまだない。 同園は現在、2頭を隣接した場所で別々に飼育している。様子を見て、ゆくゆくは一緒の獣舎に入れる方針。ただ相性は良いようで、柵越しに寄り添うようなしぐさを見せていているという。【写真左: 仲間入りしたホンシュウジカの雄(豊橋市提供)】 (東海日日新聞) |

① |

去年より半月ほど遅く、ホンシュウジカのバンビが誕生しているのに気付きました。 四肢を思い切りふんばって立ち上がっていました。【写真上①~③】 2015/06/18 ホンシュウジカの仔は2頭生まれていました。1頭は14日、もう1頭はそれより5 日くらい前というので、9日前後と思われます。【写真上④】 2頭の仔を観察していると、1頭の♀が警戒して側まで威嚇にやってきました。【写真左】 (島貫) 2015/06/21 すくすく育つホンシュウジカの仔。【写真右】 (島貫) |

① |

2015/06/27 来園者が金網に近づくと、生まれた小鹿を守ろうと、警戒して寄ってくるメス。散歩中の犬が近づくと、ときには威嚇します。【写真上②】 2015/06/30 今年産まれた2頭の仔。【写真上③】 うち、1頭の授乳の様子。【写真上④】 母親の警戒ぶりは半端ではありません。 (島貫) 2015/07/17 今年誕生したホンシュウジカの2組の親子。【写真左右】 (島貫) 2015/08/04 ★ベビーラッシュでした。 6月ごろから、動物園はベビーラッシュとなりました。木漏れ日模様のホンシュウジカの子どもは、親と離れると じっと座って目立たないように努めます。母親は子どもを守 るため、出産後はとても気が荒くなることがあります。オス 同士が角を突き合わせて戦うことは有名ですが、メスには角がありません。実はシカの「前蹴り」「踏みつけ」はとても強力で、母親はこれらを繰り出して外敵(動物園では、カラス やハトなどの野鳥や、飼育員)から子どもを守ろうとします。 (ゆめみにゅーす VOL 37) 2015/08/04 ★動物たちの主な移動(平成27年5月1日~平成27年7月31日)★ ホンシュウジカ(♂1・性別不明1繁殖、♂1搬出) (ゆめみにゅーす VOL 37) |

① |

2015/08/08 異常気象のせいでしょうか。6月の2頭に続き今年3頭目のバンビ誕生。まわりにカラスがいるときは、若いオスが側にいてバンビを守っています。【写真上①】 2015/08/13 7月末に産まれた仔と母親。【写真上②③】 6月に産まれた2頭の仔。【写真上④】 (島貫) 先週、誕生が確認されたバンビは元気です。カラスに襲われないよう、クジャク舎との境の来園者から目立たない場所でじっとしていました。【写真左】 そこから離れた場所では、ほとんどのシカが集まって座り〝おとり〟となり、その回りに多くのカラスが集まっていました。 今年生まれた3頭のバンビは、クジャク舎と隣り合わせの壁の前の狭い場所で、カラスに攻撃されないよう、オスに守られ、その外側では、メスがカラスを追い払っていました。【写真右】 2015/08/22 今年生まれたホンシュウジカは、最後の仔はやはり♂、最初の2頭の内1頭に性別不明の仔がいるそうです。(島貫) 今日はやたらカラスが多く、ホンシュウジカたちは毛をむしられまいと警戒態勢。3頭のバンビは、しっかりと大人に守られていますが、それでもカラスたちは機をうかがい執拗に迫ってきます。【写真右中】 2015/08/30 今年生まれた最初の2頭は動き回るようになりましたが、最後に生まれた仔♂は、まだ座り込んでいることが多く、ときおり母親が寄り添い舐めて毛繕いをしています。【写真右奥】 大人に混じって干草を食べようとする今年最後に生まれた仔。【写真左奥】 ボスの角はだんだん鋭くなり、袋角の表皮が剥け始めました。【写真左】 2015/09/11 今年生まれた小鹿が大人から離れていると、ハシブトガラスが巣造り用に?柔らかい毛を抜こうと隙を伺いながら近づいてきます。【写真右】 |

9月14日、大きな角のオス2頭の角切りが行われました。角を切られた現在のボスは、もう1頭の角を切られたオスを威嚇、【写真左奥】 時折追い廻していました。追い廻されるもう1頭のオス。【写真左中】 2頭の若いオスは時期尚早とのことで、角切りは行われていません。【写真左】 (島貫) 2015/10/09 いつにも増して多くのハシブトガラスがホンシュウジカの群れを取り囲み、好きなようにシカの毛をむしっていました。夢見がある加瀬山、最強の生物です。 ほとんどのシカが中南米の真猿類舎(サル舎)近くの隅に固まっています。【写真左】 その反対側にあるインドクジャク舎に接した隅では、オス(成人)とメスのペアが小さくなっています。そして、シマ舎の真ん中では、オス(ボス)が一頭どっかを座り〝わしがボスだ〟と睨みを効かせていました。 2015/10/31 ホンシュウジカ舎は相変わらずカラスの群れでいっぱいです。ホンンシュウジカの毛をむしったり、水のみ場で水浴びしたりと傍若無人に振舞っていました。【写真右】 2015/11/12 恋の秋です 秋になり、だんだん日が短くなってきました。日が短くなると、発情してオスがメスを求め始める動物たちがいます。マーコールやホンシュウジカは、オス同士が角をぶつけ合い、力比べをします。ホンシュウジカは飼育スペース内でそれが起こると大変危険なため、毎年角を切っていますが、それでも気が荒くなり、激しく頭突きをしてきます。アカリスやプレーリードッグもこの季節に発情、交尾します。出産・子育てが暖かい春から夏になるように、うまく妊娠するのですが、ラマは長い妊娠期間の後、次の冬に出産します。 発情期は普段とは異なる行動を見せることがあります。そして「恋の季節」といっても、ロマンチックで優しいものではなく、動物がピリピリ緊張しており、飼育員が巻き込まれないよう最も気をつけなければならない時期でもあります。 (ゆめみにゅーす VOL 38) 2015/12/12 数えたところ全部で13頭いました。   ホンシュウジカのメス。好奇心旺盛で呼ぶとすぐに寄ってきます。【写真左】 2016/03/17 ホンシュウジカ舎の鹿の糞が混じり水はけの悪くなった土を新しいものに交換する工事が始まりました。【写真右】 (島貫) 2016/04/02 赤褐色の砂に交換されたホンシュウジカ舎。水はけの良い砂で雨の日の水溜りが消え、みんな気持ち良さそうです。動物園の話では〝富士砂〟を使用とのことです。この砂は、富士山の裾野、御殿場付近に堆積している火山灰で、何年か前も、この砂に交換されました。 2016/04/26 ホンシュウジカ、オスの袋角が大きくなってきました。シカ舎内で樹木が伐採され、オスが枝の葉を一生懸命食べていました。 2016/04/30 数えたところ全部で13頭いました。 2016/05/14 午後、キーパーズトークがあり、大きくなってきた袋角の説明がありました。袋角が大きくなり皮が剥けてくると、闘争シーズンに入るため、怪我をしないよう、毎年、角切りを行います。今年は鹿たちに年齢差があるため、数回に分けて角切りを行う予定だそうです。 ホンシュウジカのバンビが、7日と15日に誕生しましたが、1 頭は17日に亡くなりました。 7日に産まれたのは推定で♂、15日に産まれた仔は性別不明。亡くなったのは♂ですが、15 日に産まれたのも♂とすると、どちらが死んだのかわかりません。 お乳を飲む7日生まれの仔。【写真左奥】 7日と15日に生まれた2頭(16日撮影)。【写真左中】 17日撮影の1頭になってしまった仔。【写真左手前】 (島貫) 2016/07/09 夢見ヶ崎動物公園によると、6月に生まれた子の名前はついていないそうです。大きく伸びてきたオスの角切り日は、角の皮がむけ次第行うので、急に決まるとのことです。 |

① |

2016/07/10 今年の6月に生まれた仔。今年はこの1頭だけです。【写真上①】 オスの角はずいぶん長く立派になってきました。【写真上②】 袋角の表皮が固くなってきましたが、まだつやつやしています。去年は9月始めに角切が行われましたが、今年はいつになるのでしょう。 2016/07/23 角が大きく伸びたボスは、ハーレムの主として、威風堂々、シカ舎の真ん中に陣取り、メスや仔、その他のオスは隅のほうで小さくなっています。【写真上③】 それが、時間の経過とともにこんな姿に。角が大分重くなってきたようで、ボスにはボスなりの苦労があります。【写真上④】 今年の6月に生まれた仔が親たちと同じ餌を食べています。【写真左】 カラスたちがシカの餌を食べるだけではなく、シカの毛をむしろうと狙い始めました。【写真右】 2016/08/07 ★動物たちの主な移動(平成28年5月1日~平成28年7月31日)★ ホンシュウジカ繁殖(♂1?1、うち 1 頭死亡) (ゆめみにゅーす VOL 41) 2016/08/07 袋角(ふくろづの)成長中 ホンシュウジカのオスは毎年角が生え換わります。春先に古い角が根元から落ちると、すぐに新しい角 が生え始めます。皮膚をかぶった「袋角」で、初夏から秋にかけてぐんぐん成長します。成長に必要なので、皮膚には血管が豊富なため、この時期に角を傷つけてしまうと出血してしまうので、袋角のオスは大人しくしています。秋、角の成長が終わると血流の止まった皮膚が破れて、硬くなった角が姿を表 します。もう出血を恐れる必要はないので、木の幹で角の先を鋭くとぎ、オス同士の闘争が始まりま す。そして冬を越えると…の繰り返し。 オスの年齢が上がってくると枝分かれも増え、成長 中とはいえ立派なものです。そして、生まれつきなのか、角が出てくる途中で傷がついたのが原因なのか、たまに変な形のものも。 数日見ないうちに角の形や長さが変わっている、というのはこの時期ならではです。 (ゆめみにゅーす VOL 41) |

① |

2016/09/10 おとなのオスはここに2頭いますが、どちらの角も細く長く鋭くなり、角を覆っていた黒い表皮が剥け白くなり始めました。まるで刀の鞘から抜き身の刀が現れたようです。このまま闘争シーズンを迎えると危険なことになるため、角切も間近なようです。【写真上①】 2016/09/19 9月15日、ホンシュウジカが1頭生まれました。母親と離れているときは外敵に見つからないよう、1頭でじっとうずくまっているので、見つけづらいかもしれません。 (夢見ヶ崎動物公園) 2016/09/20 9/15 に生まれたホンシュウジカの仔。いずれも島貫様撮影。 【写真上②: 9/17 生後3日目】、 【写真上③: 9/18 生後4日目】 2016/09/25 小鹿は元気ですが、シカたちの毛を狙うカラスに悩まされています。ときには3羽のカラスが小鹿を囲み隙を狙っています。【写真上④】 ホンシュウジカ大人のオス2頭の角切が行われました。オスの仔の角はそのままです。去年、オスの仔はまだ幼かったためか角切はありませんでした。今年はどうでしょう。【写真左: 左手前は角を切られた大人のオス、右奥は仔のオス】  2016/09/30 シカの赤ちゃん生まれる ~ 夢見ヶ崎動物公園で

2016/09/30 シカの赤ちゃん生まれる ~ 夢見ヶ崎動物公園で夢見ヶ崎動物公園(岩瀬耕一園長)で9月15日、ホンシュウジカの赤ちゃんが誕生した。同園で生まれたホンシュウジカは、今年3匹目。現在シカ舎で見ることができる。 担当者によると、赤ちゃんの性別はオスで、体長は約50?60センチ。体重は4、5キロほど。名前は同園で付ける予定。例年6月から8月に生まれることが多く、9月に誕生するのは珍しいという。 岩瀬園長は「外敵から身を護る習性からか、物陰に隠れていることが多い。順調に育っており、生まれたばかりなのでまだ跳ねることは無いが、可愛らしいのでぜひ見に来てもらえれば」と話す。 問い合わせは、夢見ヶ崎動物公園(【電話】044・588・4030)へ。 【写真右】 (タウンニュース川崎区版) 生後半月のバンビ♂。大人と同じ食事も食べ始め、カラスの攻撃を受けながらも逞しく育っています。【写真左】 2016/10/08 ボスに続く成人したオスの角切りは終わっていました。枝分かれしない1本角の子供オスの角は、今年も角切りはなかったようです。 今年の春生まれた仔(左)。鹿の子模様は薄くなっています。その右は角切りの対象から外れたまだ1本角のオスの仔。【写真右】 2016/10/12 9月生まれのシカの赤ちゃんが元気に育っています! 平成28年9月15日(木)に、夢見ヶ崎動物公園でホンシュウジカの赤ちゃんが誕生しました。誕生した赤ちゃんはオスで、誕生した時は、体長50~60cm、体重4Kg前後と推測されました。 ホンシュウジカの赤ちゃんは例年6月~8月に誕生することが多く、当園で9月に誕生することは珍しいことであり、茶色の毛並みの中に白色の斑点模様が現在はっきり見えています。 赤ちゃんは、木などに隠れてじっとしていることが多いのですが、お腹が空いてくると母親のところに行き、母乳を飲んでいます。 シカ舎にて、可愛い赤ちゃんを御覧できますので、多くの市民の皆様の御来園をお待ちしています。 (報道発表資料) 2016/11/18 ★動物たちの主な移動(平成28年8月1日~平成28年10月31日)★ ホンシュウジカ(♂1 繁殖) (ゆめみにゅーす VOL 42)   |

|

① |

干し草を食べる去年生まれの仔(左)。こんなに大きくなりました。【写真上①】 2017/04/14 鼻の先に桜の花びらをくっつけたホンシュウジカの仔。【写真上②】 2017/05/14 ホンシュウジカ、オスの袋角が伸び始めました。【写真左】 2017/05/27 ホンシュウジカのバンビ誕生 ホンシュウジカのバンビが誕生していました。【写真上③】 群れから離れた大きな木の下でじっと座っていましたが、【写真上④】 母ジカが来ると夢中でお乳を飲んでいました。【写真右】 2017/06/08 「ホンシュウジカは5月22日に生まれました」 (夢見ヶ崎動物公園) |

① |

母シカと一緒に座っているバンビのところに他のメスが挨拶にきました。【写真上①】 2017/06/19 オスの袋角が大きくなり、少しづつ固くスリムになってきました。【写真左】 2017/06/30 5月22日に生まれた仔はずいぶん大きくなりました。【写真上②】 そして今年の2頭目が誕生しました。【写真上③】 2017/07/02 今年生まれた1頭目。【写真上④ と2頭目。【写真右】 |

① |

2017/07/08

2017/07/08二番目に生まれた仔も順調に育っています。【写真上①】 2017/07/15 動物公園の獣医師岡島史絵さんによると、五月二十七日に生まれた雄のホンシュウジカは現在、生まれた時より一回り大きくなり、母乳だけでなく、草も食べるようになった。七月一日生まれの雄、十日生まれの雌は、母乳を飲む時以外はシカ舎の隅でじっとしていることが多いという。【写真右: ホンシュウジカの赤ちゃんたち。右の2頭は7月生まれ、左の1頭は5月生まれ=幸区で】 (東京新聞神奈川版より抜粋)  2017/07/24

2017/07/24今年生まれた3頭が一緒に休んでいました。みんな元気に育っています。【写真上②: 左 5/27 生まれの♂、中 7/10 生まれの♀、右 7/1 生まれの♂】 2017/08/04 赤ちゃん参上 ホンシュウジカも 5 月末から生まれ始めました。親ほど速く走れない子どもたちは、グラウンドの隅っこで敵に見つからないよう、目立たずじっと座っていることがよく見られます。【写真左】 (ゆめみにゅーす VOL 45) 2017/08/04 ★動物たちの主な移動(平成29年5月1日~平成29年7月31日)★ ホンシュウジカ(♂2♀1繁殖) (ゆめみにゅーす VOL 45) 2017/08/20 今年生まれた3頭の仔は、こんなに大きくなりました。【写真上③】 2017/08/27 オスの角が随分伸びてきました。角の伸び具合を見て毎年9月に角切が行われています。【写真右】 2017/08/28 ホンシュウジカの毛を執拗に狙うハシブトガラス。【写真上④】 恒例のホンシュウジカの角切は20日に行われたそうです (島貫) そして角切後のオス。【写真左奥】 2017/10/26 ホンシュウジカ、今年生まれの仔。【写真左】 2017/11/05 「あれ?クジャクがいなくなった!」と言う家族連れの声で調べてみると、どうもホンシュウジカの若いオスが群れのボスから追放されたようで、隣のインドクジャク舎に移されていました。1頭だけ隔離され寂しそうで元気がありません。【写真右】 インドクジャクはキジ舎のフサホロホロチョウ舎に引っ越しました。 2017/11/11 旧クジャク舎に収容されたホンシュウジカ。足のつま先などに怪我をしており座っていることが多いようです。【写真右奥】   旧クジャク舎に隔離されていたホンシュウジカの若いオスがいなくなりました。 2018/02/03 旧クジャク舎にいた若いオスは群に戻されていましたが、相変わらずみんなから仲間外れで、大きなオスに睨まれクモザル舎に近い隅に追いやられていました。【写真奥:左側が若いオス】若いオスが出された旧クジャク舎では工事が行われていました。 2018/03/03 数えたところ17頭いました。 2018/04/22 飼育の日 キーパーズトーク ラマ舎(旧ヘラジカ舎)とホンシュウジカ舎の間で、ここにいたヘラジカとホンシュウジカの角を使った説明がありました。ヘラジカはアメリカとヨーロッパのものに分かれるそうです。シカの角は毎年生えてきますが1歳は1本、2歳は枝分かれして2つに、3歳は3つに枝分かれし、4歳からうえは4つに枝分かれするそうで、それが実物を使って説明されました。【写真上中】 2018/05/12 ホンシュウジカ、オスの袋角が大きくなり始めました。【写真上右】 去年まだ若かったので角切りしなかったオスの一本角は、角のつけ根から袋角が生え始めました。【写真左奥】 いっぽう3歳以上のオスの袋角は大きくなり枝分かれする数も増えています。【写真左】 ホンシュウジカのバンビが1頭誕生していました。例年より早く、4日に生まれたとのことです。【写真右】 2018/06/16 全部で17頭いました。この春生まれた仔は今のところ、4日に生まれたこの1頭だけのようです。【写真右奥の左側】 |

① |

うずくまる4日生まれの小鹿を見るオス。【写真左奥】 袋角が枝分かれし始めたオス。【写真右】 4日に生まれた小鹿と去年生まれの若いオス。【写真上①】 2018/07/07 2頭になったホンシュウジカの仔。手前が新しい仔でしょうか。【写真上②】 2018/07/21 そして新しく3頭目の仔が。【写真上④】 2018/07/21 2頭の仔は親と一緒で別々の場所にいました。3頭目の仔は相変わらず樹の根元でじっとしています。【写真右】 2018/08/13 3頭の小鹿は元気です。それぞれの母親のもとでお乳を飲んでいるか、最後に生まれた子も合流、3頭一緒にいることが多いようです。【写真右奥】 2018/08/14 ★動物たちの主な移動(平成30年5月1日~平成30年7月31日)★ (ゆめみにゅーす VOL 48) 今年生まれた1頭目と2頭目の子。いつも一緒です。【写真左奥】 3頭目の子は母親のそばでお乳を飲むことが多く、その隙にハシブトガラスが毛をむしろうと寄ってきます。【写真左】 大人のオスの角は順調に伸び、袋角がだんだん固くなってきました。【写真右】 昨年、生まれて1年目の若いオスは角切りの対象外だったため、去年の角がそのまま成長し二股になり、その根元では今年生えてきた袋角が去年の角を押し上げるかたちになっているようです。【写真右奥】 2018/08/19 今年生まれた3頭目の子。好奇心旺盛で来園者に寄ってきます。【写真右】 立派に伸びた大人のオスの角。繁殖期に備え闘争用に袋角から鋭利な角に変化してきました。【写真左奥】 2018/09/08 繁殖期を前に弱い大人のオスは、強いオスに鹿舎の隅に追いやられています。闘争による事故を防ぐための角切が近いようです。【写真左】 ホンシュウジカの角切りが行われたようです。対象になったのは闘争しそうな年長のオスで、若いオスの角はそのままです。【写真右】 9月30日夜~10月1日早朝襲来した台風24号により、動物たちは無事だったものの夢見のある加瀬山の樹木がかなりの被害を受けました。シカ舎グラウンド内のヒマラヤスギの大木が傾きました。【写真右奥】 「★通行注意★ 台風24号の影響で、シカ舎グランド内のヒマラヤスギが傾いております。十分注意して御通行ください。夢見ヶ崎動物公園」の掲示が出され、シカ舎前の道路の一部が立ち入り禁止になっています。 2018/10/07 見たところ若い4頭くらいのオス角はそのままで、その他のオスには角切りが行われたようです。  2018/10/08 ホンシュウジカの角切り

2018/10/08 ホンシュウジカの角切りホンシュウジカの角は、一年に一度生え変わります。春先に角が落ちて、そこから新しい角が秋口まで伸び続けますが、その間の角は「袋角」と言って、袋の内側には血管が通っており、血液が流れ、角を成長させていきます。

9月ごろには、角の成長も終わり、その袋は干からびてきて、シカはそれを木の枝などにこすりつけて剥ぎ取り、硬い角が現れてきます。その角はオスだけで、メスにはありません。

9月ごろには、角の成長も終わり、その袋は干からびてきて、シカはそれを木の枝などにこすりつけて剥ぎ取り、硬い角が現れてきます。その角はオスだけで、メスにはありません。そのころはシカの発情期で、メスをめぐるオスたちの闘争が始まります。 オスは尖った角を突き合わせて争いますが、争うオス同士のほか、周りのシカや飼育係がその角で怪我をしないよう、安全のためにシカの角を切り落とします。 シカの角切りの方法は、獣医師が麻酔銃で鎮静をかけ。【写真左】、 シカがおとなしくなったところで数名の飼育係がシカを抑えて角を切っていきます。【写真右】 時には、おとなしくなったと思っていたシカが急に立ち上がったりすることもあるので、そうしたことにも注意を払いながら、また角を切る個体のみならず周りにいる個体にも目配りをしながら作業をおこなうことが大事です。【写真右奥】 今回、角切りをするシカの中には、鎮静がかかりにくい体が大きなシカがいたため、薬を追加で注射をしなければならない場面もありました。大きなシカに近づいて抑えるときは少し緊張しますが、動物にそれを悟られないようにするのも、飼育係には大切なことです。 (宇田) (公式FB) 2018/11/02 夕方、ボスを中心に群れで座るホンシュウジカ。相変わらずハシブトガラスがつきまとっています。その奥は台風で傾いたヒマラヤスギ。【写真左】  2018/11/06 ★ピックアップ動物★ ホンシュウジカ 哺乳綱 偶蹄目 シカ科

2018/11/06 ★ピックアップ動物★ ホンシュウジカ 哺乳綱 偶蹄目 シカ科ニホンジカのうち、本州に生息する亜種です。【写真右】 木漏れ日のような白い斑点模様の夏毛と、くすんだ褐色の冬毛を持ちます。お尻の周りの毛は白く、興奮すると逆立って、白いハート型にはっきり目立ちます。 オスの角は毎年生え変わります。春先に古いものが根元から落ち、産毛の生えたやわらかく、血管豊富な皮膚にくるまれた袋角が生えてきて、夏から秋にぐんぐん成長し、9 月ごろ皮が乾燥して剥け、立派な角が姿を現します。秋、繁殖期を迎えたオスは木の幹などで角を研ぐ姿がよく見られます。角はどんどん鋭くなり、オスの気性も荒くなっていきます。 角を切ればシカ同士の闘いでの危険は減りますが、人間がまともに頭突きされればただでは済みません。目元にしわが寄り、言葉の通じない怖さを持った姿は、もし野生で出会っていたら覚悟を決めてあきらめるしかないなと思わせます。 (ゆめみにゅーす VOL 50) 2018/12/08 数えたところ全部で20頭いました。シカ舎では、台風24号で傾き倒壊の危険があったいたヒマラヤスギが伐採され、【写真左】 一部通行が制限されていたホンシュウジカ舎とラマ舎の間の通路も二か月ぶりに通れるようになりました。   |

|

① |

2019/03/02 ホンシュウジカ舎(旧インドクジャク舎)前に展示されたホンシュウジカの年齢別角。【写真上左】 1~5歳(左から)までの枝分かれの違いがわかります。 2019/03/30 浅間神社から見た鳥居の先のホンシュウジカ舎。【写真上中と上右】 2019/04/21 飼育の日 ホンシュウジカのキーパーズガイドでは、実際の角を使って説明が行われ、以前夢見にいたシベリアヘラジカの角も公開され、参加者はその重さに驚いていました。【写真左】 「動物公園のなかなか聞けない話」では、ホンシュウジカの角切の詳しい様子が画像を使って説明されました。またレクチャールームにあるホンシュウジカの剥製。夢見にいたシカで、昭和56年に作製されたもの。剥製の片側は骨格見本になっています。【写真右】 2019/05/05 ★動物たちの主な移動(平成30年2月1日~平成31年4月30日)★ ホンシュウジカ(♀1死亡) (ゆめみにゅーす VOL 52) 袋角が伸び始めたホンシュウジカのオス。【写真左】 2019/06/04 令和ベビーすくすく成長中! 元号が令和に変わり、あっという間にひと月が経ちました。この1か月の間に、当園ではたくさんの赤ちゃんが誕生しております。6月にはホンシュウジカの出産も始まると思いますので、そちらにもご期待ください! (公式FBより抜粋) 2019/06/08 ホンシュウジカのバンビはまだ生まれていません。ホンシュウジカ舎ではカエルがのんびり啼いていました。 繁殖期の前触れか若いオスがボスから距離を置くようになってきました。旧クジャク舎と接する隅で小さくなっていたオスは、ボスが近くに居ないのを見計らい、こっそり餌を食べに出てきました。【写真右】 ホンシュウジカ(偶蹄目「ぐうていもく」 シカ科) 学名: Cervus nippon centralis 英名:Sika Deer 冬季には1頭のオスが率いる10頭前後のメスと群れを作ります。日中森林の中で休み、朝夕は草原に出て餌を食べます。角はオスだけにあり、1年に1度生え替わります。 (ホンシュウジカの説明) ホンシュウジカの角は毎年生え替わる! オスは毎年角が生え替わります。春に古い角が抜け落ちると皮膚を被った「袋角」が生え始めます。角は初夏から秋にかけてぐんぐん成長し、成長が終わると皮膚が破れ、硬い角が姿を現します。秋はシカたちの繁殖期で、オス同士で角を絡ませて争います。 (ホンシュウジカの説明) |

① |

2019/07/06 去年の今頃は小鹿が生まれていたのに今年はまだです。一方、オスたちの袋角はどんどん大きくなってきました。【写真上①】 生まれて間もない赤ちゃんがクジャク舎寄りの木の下に、【写真上②】 そして一週間近く前に生まれたと思われる赤ちゃんが群れのなかにいました。【写真上③④】 今年は梅雨前の猛暑のあとに梅雨冷えが続いたためか、例年より随分遅い出産です。 2019/07/21 去年生まれたホンシュウジカの仔。【写真左の左】 今年生まれた小さいほうの赤ちゃんは、先週と同じ樹の下にいました。ときどき立ち上がるようになりました。【写真左の中】 大きいほうの赤ちゃんは母親からお乳を貰っていました。【写真左の右】 今年生まれたのは今のところこの2頭です。 この夏生まれた2頭のバンビ。左端が2番目に生まれた仔、右端は最初に生まれた仔。【写真右の左】 2番目に生まれた仔。舐めているのは最初に生まれた仔の母のようです。【写真右の中】 そして最初に生まれた仔。【写真右の右】 2019/08/02 ホンシュウジカの出産 マーコールの出産ラッシュから遅れること約1ヶ月。7月に入り、ホンシュウジカの出産も始まりました。この時期になると、毎年2~3頭の仔が産まれますが、今年も例年通り3頭の仔が産まれました。残念ながら、1頭は出産から数日後に死亡してしまった為、現在は2頭の仔が成長中です。 産まれた直後に立ち上がり、母親から乳を貰う姿からは、可愛らしさ、そして力強さを感じます。とても可愛らしいシカの赤ちゃんの誕生は、飼育員にとっては嬉しくもあり、一方で神経を使う時期でもあります。 出産後の母親は、子供を守る為、警戒心がとても強くなっています。その為、ひとたび仔が怯え、鳴き声を上げれば、母親はすぐにこちらに向かって来ます。母親を刺激しない為にも、こちらが怪我をしない為にも、普段よりも慎重に獣舎に入る必要があります。 (井上) (公式FB) 2019/08/03 お乳を飲むホンシュウジカの仔。【写真左】 後で生まれた仔はじっと座っていました。【写真右】 2019/08/05 すっきりしました 今年は5月に急に暑くなったと思ったら、6月7月と梅雨寒が続いていますが、季節は確実に移り変わっており、動物たちも冬毛から夏毛へと換毛しています。 冬毛と夏毛で色や模様がすっかり変わってしまうのはホンシュウジカ。くすんだ焦げ茶色から、オレンジがかった茶色の毛に木漏れ日を思わせる白い斑点模様へと変身しますが、どちらもその季節において森林では目立たない色合いです。 夢見ヶ崎動物公園にいる他の多くの動物たちの換毛は、ふわふわしたダウンコートが抜け、全体的にすっきりした印象になります。ホンドタヌキのげんまいはまさにその典型で、夏と冬では別の動物のようなシルエットです。 キツネザルたちは特に尾がスッキリ、細く見えます。 レッサーパンダに至ってはみすぼらしく見えるほど尾が細くなります。 ヤギたちは木の柵や職員手作りの網に体をこすりつけ、抜け毛を自分で落とします。オスのヤギやマーコールは自分の角が届く範囲をわかっているようで、角の先端で背中を掻いていることもしばしばです。 色も体の大きさもあまり変わらないものの、顔周りで大きな変化があるのがロバで、冬毛の時だけ、立派な前髪が現れます。 冬の姿と比べてみると、ほかにもまだまだ発見があるかもしれませんね。 ホンシュウジカ(繁殖♀3、死亡♀1) (ゆめみにゅーす VOL 53) 2019/08/10 順調に育っているホンシュウジカのバンビ2頭。【写真左】 2019/09/11 強い台風15号が襲来 初めて台風を経験した今年生まれのホンシュウジカの仔2頭は元気な様子です。【写真右】 袋角の皮が剥け白く鋭い角に変わり始めたホンシュウジカの角。角切の時期が近づいてきました。【写真右中】 2019/09/22 台風17号の雨雲が接近。まだ降ってもいないのに敏感に感じ取り風と雨が当たらない隅に移動したホンシュウジカたち。【写真左】 2019/09/28 オスたちの角が鋭く伸びてきました。食事中、オス同士、お互いの角がぶつかったり、角のないメスが食事中にオスの角を避け首を背けるなど、この時期特有の現象が見られるようになりました。【写真右奥】 |

① |

2019/10/05 無害な若いオス1頭を除きホンシュウジカの角切が行われ、【写真上①】 みんな拍子抜けした顔で座っていました。【写真上②】 2019/10/15 ホンシュウジカ舎と接続した旧クジャク舎に最近までインドクジャクの成人オスがいましたが、キジ・クジャク舎にあるインドクジャク区画に戻り、その後釜としてホンシュウジカのオスが群れから隔離のためか入れられていました。ボス争いに敗れたのでしょうか。 2019/10/21 旧インドクジャク舎に隔離されたホンシュウジカ成人オスは怪我をしているのでしょうか。元気なく寝たままの状態が続いています。【写真上③】 旧インドクジャク舎のオスは相変わらず座ったままです。【写真上④】 2019/11/04 旧インドクジャク舎で療養中のホンシュウジカが治療を受けていました。成人したオスなので力が強く獣医とスタッフ7人がかりで押さえ込み注射するのも一苦労です。【写真右】 いつも寝込んでいるシカは治療後、注射が利いたのか自力で立ち上がり餌を食べていました。【写真右中】 治療が続くホンシュウジカのオス。【写真右奥】 「こちらの場所で治療しておりました、ホンシュウジカのオス(4歳)ですが、11月13日(水)に肺炎のため死亡しました。これまで温かく見守ってくださり、ありがとうございました。夢見ヶ崎動物公園」 (旧インドクジャク舎前の掲示) 【写真上右】から4日後に亡くなりました。夢見で死を前にしたホンシュウジカは何度か目にする機会がありました。いつも感じさせられるのは、その悟りきった表情に人と違い雑念がなく、神々しささえ感じられることです。合掌。 2019/11/30 1頭の成人オスがみんなから離れて食事していました。ボスとから目をつけられているのでしょうか。 2019/12/12 大きくなった今年生まれたホンシュウジカの仔2頭。【写真左右】   |

①

|

去年の夏生まれたホンシュウジカの仔はまだお乳を飲んでいます。【写真左】 2020/02/07 ★動物たちの主な移動(令和元年11月1日~令和2年1月31日)★ ホンシュウジカ(♂1死亡) (ゆめみにゅーす VOL 55) 2020/03/07 角はまだ生えてこないものの、角突きの練習を始めたオス同士。【写真上①】 2020/03/21 ホンシュウジカ尻尾の白い毛を抜くハシブトガラス。【写真上②】 2020/04/04 うたた寝する若いオス。冬毛が抜け始めました。【写真上③】 2020/04/19 のんびり憩うホンシュウジカ一家。【写真上④】 2020/05/07 ★動物たちの主な移動(令和2年2月1日~令和2年4月30日)★ ホンシュウジカ(♀1 搬出:相模原市麻溝公園へ) (ゆめみにゅーすVOL 56) |

① |

2020/06/27 ホンシュウジカの袋角がだんだん大きくなってきました。【写真上①】 2020/07/12 大きく伸びたホンシュウジカ、オスの袋角。【写真上②】 お乳を飲む今年のホンシュウジカのバンビ第1号。【写真上③】 2020/08/08 7月生まれの仔。鹿の子模様がはっきりしています。【写真上④】 2020/08/13 ★動物たちの主な移動(令和2年5月1日~令和2年7月31日)★ ホンシュウジカ(2繁殖1死亡) (ゆめみにゅーす VOL 57) ※今年生まれたのは2頭で育っているのは1頭とのことです。 |

① |

2020/08/15 少し多く大きくなった7月生まれのバンビ。夢見名物、ハシブトガラスの威嚇にも平気です。【写真上①】 2020/09/19 今年生まれた仔とオスの大きくなった角。角切も間近です。【写真上②】 2020/11/08 ホンシュウジカ舎の隣に隔離されたオス。だいぶ弱っています。角切後ですがどうしたのでしょう。【写真上③】 2020/11/21 だんだん弱って寝たきりになりました。【写真上④】 2020/11/28 隔離されていたホンシュウジカのオスがいなくなりました。

2020/12/24 クリスマスとホンシュウジカ

2020/12/24 クリスマスとホンシュウジカ新しい生活様式になり、はじめてのクリスマスを迎えました。 クリスマスといえばサンタのソリを引くトナカイが有名です。 当園には、トナカイと同じシカ科のホンシュウジカがおりますが、角には少し違いがあります。 トナカイはシカ科で唯一オス、メスともに角があります(生え変わる)。 オスのトナカイは春から角が生え、秋から冬に抜け落ちますが、メスのトナカイは冬に角が生えて春から夏に抜け落ちます。 一方、ホンシュウジカは、オスにしか角がなく、春から角が生え、翌年の春から初夏に抜け落ちます。 (写真1 : ホンシュウジカのオス)。【写真左】 当園のホンシュウジカのオスは、シカ同士のケガ防止や作業場上の安全確保のため、10月に「除角」という処置をして角は切り落としてあり、残念ながら現在は長い角のあるシカを見ることはできません。 (写真2 (右下) 除角後のホンシュウジカのオス)。【写真右】 しかし、春には新しい角が生えてくるので、 来年の9月頃には、再び角の生えた立派なオスのホンシュウジカが見られる事でしょう。 ※除角しますので、角を観察できるのは9月まで(完成した角の観察は8月下旬~9月まで)が目安です。 ※ホンシュウジカの除角については過去のFacebook記事をご覧ください 【ホンシュウジカの角切り】 https://www.facebook.com/125585734800482/posts/248506042508450/?extid=0&d=n (森屋) (公式FB)   |

|

① |

ホンシュウジカ(♂2 死亡) (ゆめみにゅーす VOL 59) 2021/05/29 柔らかそうな袋角が生えてきたホンシュウジカのオス。【写真左】 2021/06/05 去年生まれた仔はこんなに大きくなりました。【写真上①】 2021/06/26-27 26日、生まれたばかりの今年最初のホンシュウジカの仔がいました。翌日は木の根元でじっとしていました。【写真上②】 26日午後、2頭目の仔が生まれました。その仔が立ち上がると見守っていた来園者から拍手が起こりました。しかし翌日にはぐったりした様子で飼育スタッフの診察を受けていました。 2021/07/03 ずっと雨続きで屋根がなく地面がぬかるんでいる鹿舎で生まれた仔たちが心配でしたが、先週2番目に生まれた仔は元気にお乳を飲んでいました。【写真右】 お乳を飲み終えた仔は最初に生まれた仔に体をつけて座っていました。【写真上④】 2021/07/10 ホンシュウジカの仔が3頭に。雨続きで地面がぬかるんでいるためか、例年ほど活発に動いていませんが元気です。【写真左右】 2021/07/17 今年生まれたバンビのうち2頭はいつも一緒ですが、もう1頭は旧クジャク舎に接する陰で座ったままじっとしていました。 2021/07/27 3頭の小鹿は元気です。 |

① |

2021/07/31 今年生まれたホンシュウジカのバンビ3頭は順調に育っているようです。【写真上①】 2021/08/07 ★動物たちの主な移動(令和3年5月1日~令和3年7月31日)★ ホンシュウジカ(♂2♀1繁殖) (ゆめみにゅーす VOL 61) 今年生まれた仔はオス2頭、メス1頭とわかりました。 小鹿が3頭一緒にいました。【写真上②】 この3頭とは別に少し大きくてお乳を貰っている仔もいました。もっとも小さい仔は鹿の子模様がまだはっきりしていて今年最後に生まれた仔のようですが、7月末までに3頭生まれていることが公表されているので、この仔は8月になって生まれた4頭目になるのでしょうか?。【写真左】 2021/08/28 カラスが集団でホンシュウジカの毛をむしりにきていました。小さい仔2頭も狙われていました。 2021/08/31 ホンシュウジカ舎を囲み測量が行われていました。測量士が長い棒を立て、その対角線上で計器を覗くもう一人と声を掛け合っています。この間にいるホンシュウジカたちはいつもと違う雰囲気に警戒気味、測量士が位置を変えるたび移動、離れた場所に1頭でいた小さな仔も目を覚まし起き上がりました。【写真右】 2021/09/29 秋なのにホンシュウジカのバンビ誕生。通常6~8月に生まれ、秋に生まれたのは夢見では2016年以来でしょうか。【写真上③】 |

① |

バンビは順調に育っているようです。【写真上左2枚】 2021/10/09 この秋生まれたホンシュウジカのバンビの毛をむしろうと威嚇するハシブトガラス。【写真左】 普段は鳴かないシカが今日はみんな「ミューミュー」と鳴いていました。 2021/10/17 恒例の角切が済んでおり、オスたちの角がなくなっていました。 2021/11/08 ★動物たちの主な移動(令和3年8月1日~令和3年10月31日)★ ホンシュウジカ(♀1♂1 繁殖、♂1 死亡) (ゆめみにゅーす VOL 62) 2021/11/10 寒風に背を向け子鹿を守るように座るホンシュウジカ。【写真上右】 2021/12/04 現在いるのは20頭ほどで、大きなグループがひとつ、そこからはみ出した数頭が少し離れています。   2022/02/05 獣医の日記 秋から冬に繁殖期を迎えるホンシュウジカはオス同士スパーリングを行い互いの力量を測るのですが、しばしば弱いオスが強いオスに追われることがあります。追われるようになった個体は気弱になり、何もなくても逃げ腰になってしまいます。野生では弱さを見せるような個体が群れに存在すると、群れ全体を危険にさらすこともあることがあり、それゆえか逃げ腰のオスは若い個体やメスからも攻撃され、群れから離れ たところにぽつんといることが多くなります。 逃げて走り回ることが多いからか、ある時そんな個体の蹄の裏が擦れてしまいました。化膿しないよう投薬し、同時に傷ついた蹄の処置を行う、それも長期戦になるのでシカと職員お互いなるべく負担が少ない方 法で…といろいろ試していった結果、大きなバケツに薬入りの餌を入れ、シカ自ら頭を突っ込んで食べてもらっている間にこっそり患部の処 置をするという方法に落ち着きました。大きなバケツを被ったような形になるので周囲が見えず不安になるかと思いきや、かえって周りを気にせず餌に集中できるのがこの個体にはよかったようです。食べている間は患部を洗ったり器具で汚い部分をこそぎ落としたり、多少痛みを伴う処置でもそんなに神経質に気にせずやらせてくれます。 先ほども書きましたが、長期戦が予想されます。蹄はヒトの爪にあたるものですが、毎日地面に触れ、体重をかけるので摩耗して減っていきます。加えて、寒い時期は伸びるのが遅いため、傷が治り、さらに元に戻るには時間がかかります。それまで今のやり方に飽きないでほしいな …と願いながら毎日治療しています。 (ゆめみにゅーす VOL 63) 2022/02/05 ★動物たちの主な移動(令和3年11月1日~令和4年1月31日)★ パラワンコクジャク(♂1死亡)、ニホンキジ(♂1死亡)、ホンシュウジカ(♂1死亡)、ベニコンゴウインコ(♀1 死亡) (ゆめみにゅーす VOL 63) |

① |

ホンシュウジカ。若いオスが角突きの練習。でも去年の秋、角が切られているので、軽い頭突きで、迫力はイマイチ。【写真上①】 2022/05/21 ホンシュウジカの食事風景。【写真上②】 2022/06/11 ホンシュウジカの赤ちゃん誕生。【写真上③】 赤ちゃんをやさしく舐める母ジカ。それを羨ましそうに眺める去年生まれの仔。【写真右】 |

①  ③

③ ④

④

|

1週間でずいぶん大きくなったホンシュウジカのバンビ。【写真左】 2022/07/02 ホンシュウジカの赤ちゃんは6月に生まれた1頭が順調に育っていますが、その後は生まれていないようです。 2022/07/16 6月中旬に生まれたホンシュウジカのバンビ。成長し大人と一緒に食事しています。今のところ生まれたのはこの1頭だけのようです。【写真上①】 2022/08/06 ホンシュウジカのバンビ、6月中旬の1頭目に続き2頭目が誕生。【写真上②】  2022/08/07

2022/08/07脚を泥水に入れ遊ぶ昨日生まれたと思われるバンビ。まだ小さくて「鹿の子模様」がくっきり浮き出ています。【写真右】 オスにびったり寄り添い、後ろから母親でしょうか体をl舐めて貰うバンビ。昨日は動作が弱々しかったのですが、今日は昨日より元気に動いています。【写真上③】 2022/08/07 ★動物たちの主な移動(令和4年5月1日~令和4年7月31日)★ ホンシュウジカ(♂1♀2繁殖、♂1♀1死亡 (ゆめみにゅーす VOL 65) 2022/08/11 ホンシュウジカの赤ちゃんも誕生している。 今年も産まれてから直ぐに死んでしまった子も。 現在は3頭が生存していて、元気に乳を飲む様子を見ることができる。【写真上④】 (ナミキデザインのブログより抜粋) |

①  ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤

|

2022/08/17 今年いままでに育った3頭のバンビ 最初に生まれた仔。随分大きくなりました。【写真上①】 今年2番目に生まれた仔。【写真上②】 今年3番目に生まれたホンシュウジカのバンビ。【写真上③】 2022/08/20 大人と一緒に餌を食べる一番上の仔。【写真上④】 今年生まれた3頭。右が上の仔と雌の大人の奥に2頭並んでいます。【写真上⑤】 |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2022/08/27 いまはカラスの幼鳥が巣立ちする時期で、園内のあちこちで恐れを知らぬハシブトガラスの行動が目立ちます。【写真上①】 2022/09/03 お乳を飲む今年生まれのホンシュウジカの仔2頭。最初に生まれた仔は最近確認できていません。【写真上②】 2022/09/17 今年生まれたホンシュウジカの仔3頭。【写真上③】 2022/10/01 ホンシュウジカの角切 昨日30日午前、ホンシュウジカの角切で麻酔銃を使用するため一部通行止めになっていました。 (平田) 2022/10/15 餌に潜り込み食事する今年生まれたホンシュウジカの仔。その背中の餌を大人がパクパク。【写真上④】 |

①  ②

② ③

③

|

2022/10/22 大あくびのホンシュウジカ。【写真上①】 2022/11/04 獣医の日記 動物園動物はヒトを見慣れており、野生動物と比べればヒトに慣れてはいます。時々勘違いされるのですが、「慣れている」だけであって「懐いている」というわけではありません。動物種、年齢によって多少異なり、個体差もありますが、見かけただけでは逃げない、餌をねだる、ということはあっても、家畜種ではない動物がヒトに身を任せたりまったく警戒せず弱みを見せたりすることはかなり稀なケースです。 先日、急に群れから距離を置き始めたホンシュウジカが1 頭いました。 群れから離れるというのは、群れから追われかねない理由がある、すなわち体調不良のサインであることがしばしばあります。私たちもすぐその個体をマークし、検査や治療も始めました。が、数日たたないうちに残念ながら死亡してしまいました。子宮に膿がたまり、腎不全も起こしていました。死亡するほんの30 分前にはしっかり立って餌のニオイを嗅ぐ仕草も見せてお り、あたかも急死したように見えますが、そこはヒトに弱みを見せない動物です。ギリギリまで不調を隠していた可能性も大いにあります。 相手は弱みを隠すものという前提で、日頃の細やかな観察と引っ掛かるものに敏感である感受性、それらを鍛えるためなんでもない時の動物たちの観察などが、簡単なようで一番難しく、重要なことを痛感させられます。 (ゆめみにゅーす VOL 66) 2022/11/04 ★動物たちの主な移動(令和4年8月1日~令和4年10月31日)★ ホンシュウジカ(♂1♀1繁殖、♀1死亡)(ゆめみにゅーす VOL 66)

2022/11/19

2022/11/19恋の季節が始まり気の立ったオス同士のいがみ合いを避けるため固まって過ごすメスと子供たち。そこに我が物顔のハシブトガラスが来て毛をむしろうとするので、ホンシュウジカ舎はいつもの穏やかな雰囲気ではなく殺伐としたものになっています。【写真上②③】 2022/11/26 今年生まれたホンシュウジカの仔。こんなに大きくなりました。【写真左】 2022/12/29 年の瀬を迎えたホンシュウジカ舎。みんな冬に向かって食欲旺盛です[写真右]。

2023/03/25

2023/03/25雨でできた水たまりも気にすることなく、多くのホンシュウジカが一方向を向いていました。【写真左: 水たまりも雨も気にしない?ホンシュウジカ】 (平田) 2023/03/27 数えたところ全部で20頭いました。 2023/04/27 オスの角が袋角になり始めました。【写真右】 2023/05/02 今日いたのは19頭でした。 |

①  ②

② ③

③

|

2023/05/25 ホンシュウジカ舎の隣(旧インドクジャク舎)の前に、シベリアヘラジカの角とシベリアヘラジカとホンシュウジカの大きさを比較した絵が展示されています。【写真上①】 その右側にはホンシュウジカの年齢別の角の実物が展示されていました。【写真上②】 2022/05/28 最近の出来事 2023.5/夢見ヶ崎動物公園 5月版『夢見ヶ崎動物公園・最近の出来事』です。 今年最初のホンシュウジカの赤ちゃんにも会うことができた。 産まれて間もないようだ。(5/27撮影)【写真上③】 (「ナミキデザインのブログ」より抜粋) |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2023/06/03

2023/06/03ホンシュウジカ舎の隣にある小屋(旧インドクジャク舎)がブルーシートで被われ、中に若いホンシュウジカが1頭隔離されていました。夢見の環境に慣れさせようとしている、新しく入園した個体のようですが、割合、人に慣れている様子でした。平田さんによると 5/30 には隔離されていたとのことです。【写真左奥】 ホンシュウジカの赤ちゃん。この春生まれたのはまだ1頭のようで、例年のパターンに習い、大きな木の下でじっとしていました。【写真上①】 伸びてきたオスの袋角。【写真左手前】

2023/06/10

2023/06/10ホンシュウジカ舎の隣に隔離されていた1頭がおらず、ブルーシートも外されていました。平田さんによると 6/2、福島ナンバーの乗用馬輸送用トラックがロバ舎前に停車しており、仲間外れだった1頭がいなくなっているそうです。【写真右手前】 オスの袋角が先週より伸びているのがわかります。【写真右奥】 この春生まれたホンシュウジカの仔は、まだ1頭だけのようです。【写真上②】 2023/06/17 今年生まれの仔。先週まではひ弱な感じでしたが随分逞しくなりました。【写真上③】 2023/06/18 仔が2匹いました。右側のオスの近くにうずくまっている方が左側より小さいので、新たに生まれた仔のようです。【写真上④】 (平田) |

①  ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤

|

2023/06/24 3頭目生まれる

2023/06/24 3頭目生まれる来園者のかたによると11:30に新しいいのち誕生、周りに見守られながら立ち上がるのも大変です。【写真上①】 初めて見る周りの景色に何だろうと、覚束ない足取りで探検が始まりました。【写真上②】 大きく伸びた袋角の大人の前でも物怖じしません。【写真上③】 今日と先週生まれた仔がお乳を飲んでいます。右は最初に生まれた仔。【写真④】 今年生まれた仔は3頭に。左手前から最初に生まれた仔、中ほどは先ほど生まれた子、そして奥は先週生まれた仔。【写真上⑤】 先ほど生まれた仔は、初めての探検に疲れたのか乾草のうえで一休み。【写真左】 そして、4頭目が生まれるのか、破水しかけた母ジカがいました。【写真右】 お腹の大きいメスジカはまだ他にいるようで、集まった来園者は興味津々、ここではシカと来園者の距離が近いため、飼育員さんが、母ジカは神経質になっているので、あまり近づかないで、と声をかけていました。シカ舎のとなり、旧インドクジャク舎のなかから、シカたちをじっと見守る別の飼育員さんがいました。

2023/06/25

2023/06/25今朝、お母さんシカ1頭とその仔を、入り口スペース(旧インドクジャク舎)に隔離していました。 (平田) 午後、そのスペースはブルーシートで被われ、【写真左】 中では母ジカがしきりに啼き動いていましたが、一緒のバンビは隅のほうでじっと座ったままでした。このバンビは、昨日までに生まれた3頭のうちの1頭と思われます。 これで外にいる小鹿は目視できた限りでは2頭でした(左端と右端の2頭)。【写真右】 昨日の午後、破水しかけていた母ジカに仔が生まれた(4頭目)かどうか確認できませんでした。 2023/06/26 最近の出来事 2023.6/夢見ヶ崎動物公園 この時期、ホンシュウジカも出産が続く。この時点で育っている子どもは2頭(6/19)。 6/24にも1頭の誕生を確認したが、翌々日の朝に死んでしまった。 (ナミキデザインのブログ抜粋)

2023/06/30

2023/06/30夢見ヶ崎動物公園「マーコール」と「ホンシュウジカ」の赤ちゃん、すくすく成長中 「小さくて可愛い!」との声、多数 幸区南加瀬にある夢見ヶ崎動物公園では続々と新しい命が誕生している。5月から6月にかけて、マーコールとホンシュウジカの赤ちゃんが生まれ、すくすくと成長する姿が来園者の目を楽しませている。【写真左】 (中略) ホンシュウジカは5月27日にオスが1頭、6月17日にメスが1頭生まれた。ツノはオスだけ生え1年に1度生え替わる。背中の白い斑点模様も鮮やかな赤ちゃんシカ。来園者からは「小さくてかわいい」という声が多く届いており、地域の人々は赤ちゃんの成長を見守っている。 (「タウンニュース」抜粋) 2023/07/02 今日いた仔はこの2頭でした。【写真右】 |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2023/07/08

2023/07/08バンビが大・中・小の3匹いるのを見ました。 大きな仔(右): 群れの中にいました。【写真上①】 中くらいの仔: 日向ぼっこ中でした。【写真上②】 小さい仔: お母さんのお乳を飲んだ後、手前にやってきました。【写真左】 (平田)  2023/07/08 ホンシュウジカの仔3頭確認。 2023/07/08 ホンシュウジカの仔3頭確認。大きい仔は 5/27 生まれの仔♂でしょうか。【写真上③】 一番小さい仔。【写真上④】 2023/07/14 赤ちゃんすくすく成長中 ~ 夢見ヶ崎動物公園で 川崎市内唯一の市立動物園、夢見ヶ崎動物公園(幸区)で、続々と新しい命が誕生している。5月からヤギ「マーコール」とホンシュウジカの赤ちゃんが生まれ、すくすく成長する姿が来園者の目を楽しませている。(中略) ホンシュウジカは、5月27日のオス1頭を皮切りにメス2頭も生まれ、園内には7月10日時点で3頭の赤ちゃんがいる。ツノはオスだけ生え、1年に1度生え替わる。背中の白い斑点模様も鮮やかな赤ちゃんシカ。来園者からは「小さくてかわいい」という声も多く届き、成長が見守られている。 同園は午前9時から午後4時まで。年中無休、入場無料。【写真右】 (「タウンニュース」抜粋)

2023/07/15

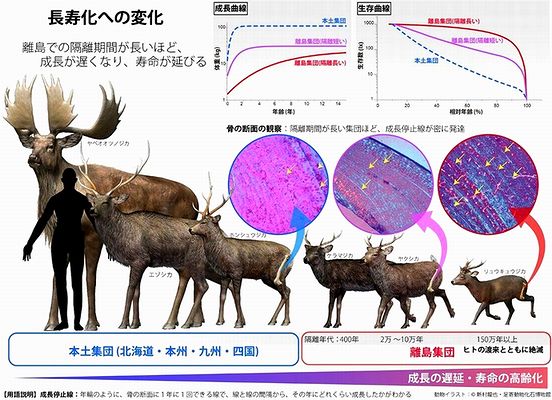

2023/07/15オスの角が大きく伸び、袋角から鋭い角に変わる時期にきたようです。【写真左奥】 この春生まれた3頭は元気に成長しています。そのうちの幼いほう2頭です。【写真左】 2023/07/22 3頭のバンビは順調に育っていますが、周りは毛をむしろうとするカラスだらけ。【写真右】 2023/08/05 & 19 今年生まれた仔で今日見かけたのは2頭でした。 2023/08/06 化石から読み解く生物の進化 ~ 恐竜研究の手法 島育ち 成長遅くて長寿  島嶼では、大きい生物が小型化し、小さな生物が大型化する「アイランド・ルール(島嶼化)」という現象がある。例えば、地中海諸島では大陸にいたものと比較して体重が1%程度になったゾウの化石が見つかった。逆に200倍大型化したジャコウネズミの例もある。哺乳類、鳥類に見られる現象だが、メカニズムは分かっていない。 島嶼では、大きい生物が小型化し、小さな生物が大型化する「アイランド・ルール(島嶼化)」という現象がある。例えば、地中海諸島では大陸にいたものと比較して体重が1%程度になったゾウの化石が見つかった。逆に200倍大型化したジャコウネズミの例もある。哺乳類、鳥類に見られる現象だが、メカニズムは分かっていない。東京大と岡山理科大などの研究チームは、日本の島での独自の進化を遂げたシカを分析し、島に長期間隔離されるほど、ゆっくりと成長し、長寿になることを明らかにした。成果は5月、スイスの科学誌「フロンティアズ・イン・アース・サイエンス」に掲載された。 チームは、恐竜研究で用いられる「ボーンヒストロジー」という手法で、シカの骨を分析した。骨を輪切りにすると、成長停止線という樹木の年輪に相当し、1年に1回できる線が見え、線の間隔から成長度が分かる。ディラノサウルスの成長速度がこの手法で明らかにされている。 沖縄本島に150万年以上隔離された絶滅種のリュウキュウジカの骨化石を分析したところ、成長停止線の間隔が密で、少しずつ成長して、成熟するまで10年以上かかることが分かった。現生する本土のシカが2~3歳で成熟して繁殖し、10歳くらいで寿命を迎えるのとは大きく異なる。リュウキュウジカの体重は20㌔前後で中型犬ほどのサイズだったとされる。 沖縄・慶良間諸島に生息し、400年隔離されているとされるケラマジカや、鹿児島・屋久島などに生息し、2万~10万年隔離されているとされるヤクシカは、体重30~40㌔台。本土のシカより2~3年遅れて4~5歳で成熟する。成長停止線の間隔はリュウキュウジカよりは広いが、本土のシカよりは密だった。 ケラマジカとヤクシカは同じニホンジカで、本土のエゾシカ、ホンシュウジカも仲間だ。エゾシカの雄の体重は120㌔を超える。 東京大の久保麦野講師(進化生物学、古生態学)は「大人になるまで時間がかかる代わりに長生きし、体の小型化と並行してライフサイクルが変わったことが分かった」と話した。 ボーンヒストロジーの手法で、世界中の島の哺乳類について、絶滅種の化石も含めて調べられれば、そのライフスタイルや島嶼化のメカニズムなどの解明につながるかもしれない。久保講師は「アマミノクロウサギなど島嶼の希少種の生態を明らかにできれば、保全にも役立つ」と語る。 生物には、早く成長して一度に多くの子を残し寿命が短い「早いライフスタイル」と、ゆっくり成長して少数の子を確実に育て長生きする「遅いライフスタイル」がある。島のシカは長く隔離されるほどに、後者のライフスタイルに進化した。だが子を残せるまで時間がかかるため、捕食者が外部から侵入して個体数が減ると絶滅の恐れがある。リュウキュウジカも、人が沖縄に渡来した頃に絶滅したと考えられている。 久保講師が参加する国際研究チームは、島で独自の進化を遂げた哺乳類について、極端に体のサイズが変化した動物ほど絶滅率が高くなることを突き止め、研究成果は3月、米科学誌サイエンスに掲載された。(松田麻希) (産経新聞より抜粋) 【写真右: 2023/05/23 島に生息する哺乳類の長寿化の過程を解明―恐竜研究の手法を応用―(東京大学大学院新領域創成科学研究科、おしらせ、記者発表 2023/05/23) より】 2023/08/08 ★動物たちの主な移動(令和5年5月1日~令和5年7月31日)★ ホンシュウジカ繁殖(♂1♀3)・死亡(♀1)・譲渡(♀2→相模原麻溝公 園) (ゆめみにゅーす VOL 69) |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2023/08/20 1頭のメスのホンシュウジカが、駆け回るなどのせわしない動きをしていたのですが、写真左のオスには前足で地面をかいて闘志を燃やし、立ち上がって向かっていきました。しかしぶつかりあいをせず横を過ぎていき、オスの方も戦う気はなく、あしらうだけでした。オスに向かって立ち上がるメス。顔に怒気は感じられません。【写真上①】 このメス(写真上②の左)は、別のメスも追いかけていました。何があったのでしょうか。【写真上②】 (平田) ホンシュウジカの仔が3頭いました。 お乳を飲むバンビ。大きさからみて最近生まれた仔のようです。【写真上③】 仔の母は神経質なようで、若いメスやオスが仔に近寄ると威嚇していました。 この春生まれた2頭はこんなに大きくなりました。【写真上④】 2023/08/31 最近の出来事 2023.8/夢見ヶ崎動物公園 ホンシュウジカに赤ちゃんが生まれていました。生まれて、まだ間がないと思われます。【写真左: 8/27 撮影】 子どもは現在、4頭。  (「ナミキデザインのブログ」より抜粋)

(「ナミキデザインのブログ」より抜粋)2023/09/16 ホンシュウジカの仔4頭視認、みんな元気でした。 2023/10/01 ホンシュウジカのオスが荒くれ始め、オス同士で争っていました。 角も尖ってきており、角切りが近そうです。 危険と隣り合わせな上に重労働をこなす皆さんに頭が下がります。 争うホンシュウジカのオス。【写真右】 (平田) |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2023/10/07 先週荒くれていたオスたちの角が無くなっていました。角切りがあったようです。 角を切られたオス(左)。【写真上①】 角を切られたやや若いオス。後ろはメス(右)。【写真上②】 (平田) 2023/10/21 若いオス2頭が隅で小さくなっていました。ボスに睨まれ群れから追い出されたようです。闘争シーズンが終わるまで大人しくするしかありません。【写真上③】 2023/10/21 今日は数十羽のハシブトガラスがホンシュウジカの毛を狙っていました。 2023/10/24 ホンシュウジカ の除角(角切り)を行いました。 本来自然に抜け落ちる角ですが、毎年この時期になるとシカ 同士の怪我防止や飼育員の安全確保のため、麻酔銃で眠らせ除角を行います。今年は計6頭の除角を行いました。【写真上④】 除角後の角はシカ舎横に年齢順に展示していますので是非ご覧下さい🦌 (公式FB) |

①  ②

② ③

③

|

2023/10/28 今年生まれ育った3頭のうちの2頭。【写真上①】 2023/11/01 最近の出来事 2023.10/夢見ヶ崎動物公園 10月の上旬だったか、雄鹿の角がカットされているのに気付いた。角の有無で、印象が大分違うな。【写真上②】 (「ナミキデザインのブログ」より抜粋) 2023/11/04 ホンシュウジカ舎はカラスだらけ。逃げ場のないホンシュウジカたちの毛を好きなようにむしっています。 2023/11/16 ★動物たちの主な移動(令和5年8月1日~令和5年10月31日)★ ホンシュウジカ(♀1繁殖、♂2死亡) (ゆめみにゅーす VOL 70) 2023/11/22 & 23 午後、カラスは頭上の木に沢山いて鳴き声が聞こえるものの、動物の毛をむしる時期は終わったようで、ホンシュウジカの前から姿を消しました。  2023/12/03

2023/12/03この日、複数名の飼育員さんが、カラス対策と思われる光をキラキラと乱反射するテープを、ホンシュウジカのエリアの上部に巡らせていました。テープは中央あたりに位置するシカ用の東屋から周囲に向かって放射状に延びています。 翌日午前に、カラスは1羽も見当たらなかったです。効果が長続きしてほしいものです。 カラス対策がされたホンシュウジカのエリア。【写真右】 (平田)

2023/12/10 最近の出来事 2023.12/夢見ヶ崎動物公園

2023/12/10 最近の出来事 2023.12/夢見ヶ崎動物公園ホンシュウジカのところにも、ちょっとした変化が。 テープが放射状に張られていた。“防鳥テープ” というハトやカラスを避ける為のもの。【写真左奥】 先月は特にカラスが多く、シカの周りで30羽くらいを見かけたことがあった。  飼育員さんによると「このテープを張った時点では何故かカラスが少なくなっていて、効果が確認できていない」とのこと。それでも、虹色に反射して華やかになって良かったんじゃないかな。【写真左手前】 飼育員さんによると「このテープを張った時点では何故かカラスが少なくなっていて、効果が確認できていない」とのこと。それでも、虹色に反射して華やかになって良かったんじゃないかな。【写真左手前】クリスマスの装飾みたいで。 (ナミキデザインのブログ) 2023/12/16 12月であることを忘れるくらいの記録的な暑さでしたが、ホンシュウジカの愛もヒートアップしていました。 愛は成就していましたので、来年、また新しい命を見ることができるかもしれません。 愛の成就のためメスの様子を真剣にうかがうホンシュウジカのオス(右)。【写真右】 (平田)

2024/01/02

2024/01/02若いオスが右後ろ脚をケガしたようで、オレンジ色の包帯?を巻かれていました。【写真左奥】 (平田) 2024/01/19 去年生まれた仔が来園者のすぐ前でのんびり座っていました。【写真左手前】 2024/02/18 右後足を怪我した若いオスは相変わらずオレンジ色の包帯?のままです。【写真右】 2024/02/24 若いオスの右後足はまだ回復していないようで、今日は白っぽい包帯?でした。 2024/05/12 数えたところ今日は全部で18頭いました。 |

①  ② ② ③

③ ④

④

|

2024/05/30 ホンシュウジカのバンビ誕生! 今年初めての赤ちゃんのようで、母親が近づいているメス追い払っていました。 樹の下にうずくまるバンビ。【写真上①】 辺りを警戒する母ジカ。【写真上②】 2024/06/01 & 02 ホンシュウジカのバンビを昨日・今日ともに見ることができませんでした。どこかに隠していると思いましたが、昨日は人垣で、今日は目をこらしても見つけられませんでした。 (平田) 2024/06/03 朝、ホンシュウジカを見たところ、バンビが2頭いて感激しました。右奥の方は色が濃いので生まれて日が浅そうです。【写真上③】 (平田) 2024/06/04 今年最初に生まれたバンビ? こちらを不思議そうな表情で見ていました。【写真上④】 2024/06/09 ホンシュウジカのバンビは無事2頭いました。 (平田) |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2024/06/13

2024/06/13寄り添うホンシュウジカのバンビ2頭。【写真上①】 ホンシュウジカ、オスの袋角が伸び始めました。【写真左】 2024/06/22 ホンシュウジカのバンビ2頭は元気に育っています。 2024/06/27 今まで生まれた2頭とは別に、奥の木の下に新しい命が。双子が重なっているようにも見えたのですが。【写真上②と③】 2024/06/30 やはり新しいバンビが2頭いました!【写真上④】 (平田) 2024/07/05 ホンシュウジカのバンビ、4頭は元気の育っています。【写真右】 |

①  ②

② ③

③

|

2024/07/19

2024/07/19水を飲む2頭のバンビ。【写真上①】 一番最後に生まれたらしいバンビ。【写真上②】 今日目視できた今年生まれのバンビは3頭でした。 2024/07/28 水を飲むバンビ。【写真上③】 今年生まれのバンビ4頭。【写真左】 2024/08/01 今年生まれた一番若いバンビが、カラスに囲まれ毛をむしられています。去年効果のあった光が乱反射する防鳥デープが必要なようです。【写真右】 |

①  ②

② ③

③

|

2024/08/06 ホンシュウジカのカラス対策、今朝、以前と同様の光が乱反射するテープが張られておりました。【写真上①】 しかしカラスは気にすることなく地面に降りていました。シカのグラウンドの水飲み場が彼らの暑さ対策に不可欠ですので、チャレンジャーがテープの隙間から降り立ってみたら何てことはない、になり、そこはコミュニケーションに長けたカラス、仲間も続々降りてくるようになってしまったようです。 (平田) 2024/08/06 午後、異常な暑さで水分補給がどうしても必用な、色に敏感なカラスが、防鳥テープをくぐり水飲み場にいました。他にも数羽いたものの、以前より数は少なく、今までのように我が物顔でいる感じではなく、ホンシュウジカが水を飲み終わるのを、風で乱反射する防鳥テープを絶えず気にしながら待っている様子で、すぐ後にいるバンビたちの毛をむしる余裕はなさそうでした。【写真上②】 4頭のバンビのうち年長の2頭は、来園者から見て鹿舎の奥ではなく、人に近いところにおり、ここにいるほうが安全と思っているようでした。 水を飲み終えたカラスは、乱反射する防鳥テープのあいだをおっかなびっくりかいくぐり飛び去って行きました。 去年、防鳥テープが張られたのは12月でしたが劇的な効果がありました。しかし今回のように異常気象のもと、8月始めからでは今後どのようになるのか気になります。 フラミンゴ舎のように鹿舎全体を網で覆う方法や、防鳥テープをびっしり張る方法があるにせよ、鹿舎は広すぎます。鹿にも害のない対策とは何か、そう簡単な問題ではなさそうです。 2024/08/06 ★動物たちの主な移動(令和6年5月1日~令和6年7月31日)★ ホンシュウジカ(♂3♀1繁殖、♀1 死亡) (ゆめみにゅーす VOL73) 2024/08/12 朝から気温が30度を超えギラギラと照り付ける太陽の下、光を吸収する黒色のカラスたちは暑さにこらえきれず、防鳥シートをかいくぐりホンシュウジカの水飲み場をたまり場にしていました。 ホンシュウジカの水飲み場で、灼熱地獄から生き返る思いをしているようなカラスたち。【写真上③】 (平田) |

①  ②

② ③

③

|

2024/09/04 ホンシュウジカ舎はハシブトカラスにとって貴重な水飲み場です。巣作りのため動きが活発になり防鳥テープも何のその。多くのカラスがここに押し寄せます。【写真上①】 2024/09/05 毎年、カラスの巣作りが始まると、巣作り用の毛をむしられる夢見の動物たちの受難が始まります。なかでもホンシュウジカは狙われやすく、大人も今年生まれた小さなバンビも攻撃の対象になり、見ていて気の毒としか言いようがないのですが、シカたちはそれほど痛みを感じない?のか、うるさそうな様子を見せるだけなのが不思議です。 毛をむしられるホンシュウジカのバンビ。【写真上② じっと動かずに(寝たふり?)毛をむしられる大人のホンシュウジカ。手前のバンビを守るためでしょうか。【写真上③】

2024/09/14

2024/09/14袋角の袋が落ち鋭い角に変わったホンシュウジカのオス。毎年、9月終わりから10月始め、闘争シーズンを前に角切が行われます。【写真左奥】 2024/09/21 前脚を骨折したらしい1頭のホンシュウジカが隔離されていました。 ギプスが痛々しい隔離中のホンシュウジカ。【写真左手前】 (平田) 2024/09/24 朝、隔離のホンシュウジカは部屋にブルーシートが一部に覆われていました。 (平田) 夕方、ホンシュウジカ舎に隣接のブルーシートに被われた部屋に怪我で隔離中の若いメスのホンシュウジカは、一頭でいるのが寂しいらしく、群れを眺めたり立ったり座ったりと落ち着きがありません。早く治ってね。【写真右】 |

①  ②

② ③

③

|

2024/09/26 恋の季節を前に、泥浴びに余念のないオスのホンシュウジカ。【写真上①】 (平田) 2024/10/05 角切りがあったようで、オスの角が切られていました。 角を切られたオスのホンシュウジカ。【写真上②】 ホンシュウジカのエリアの隣室に、シカの角の変化の図説が掲示されていました。【写真上③】 (平田) |

①  ②

② ③

③

|

2024/10/06 ケガで隔離されていたホンシュウジカが心細そうに外を見ていました。先週は貼られたブルーシートの端に中が見える程度の隙間があったのですが、今は隙間なく貼られています。 心細そうに外を見るケガで隔離中のホンシュウジカ。 【写真上①】 (平田) 2024/10/10 ホンシュウジカの親と今年生まれのもっとも小さいバンビ。【写真上②】 2024/10/25 ホンシュウジカのメスと子供たちが身を寄せ合っていました。気が立っているオスや毛をむしりにくるカラス、そして寒さから身を守るためでしょうか。【写真上③】 怪我でホンシュウジカ舎の隣部屋に隔離されているメスは一ヶ月を過ぎた今もそのままです。 2024/11/04 ★動物たちの主な移動(令和6年8月1日~令和6年10月31日)★ ホンシュウジカ(♂1 死亡) (ゆめみにゅーす VOL 74)

2024/11/17 ホンシュウジカ舎の隣の獣舎に収容されていたホンシュウジカ♀が居なくなりました。ケガが治り退院したのでしょうか。 2024/11/23 ホンシュウジカ舎隣の部屋のブルーシートが外れていました。ケガをしていた1頭がどうなったのかは確認できていません。 (平田) 2024/12/15 繁殖期を終えたであろうホンシュウジカ舎。いつもと違う緊張が感じられます【写真右3枚】。

2025/02/10

2025/02/10ホンシュウジカ舎でハシブトガラスが増えてきました。水飲み場を独占していることもあります。 2025/02/14 & 16 防鳥テープが張られており、見事にカラスはいなくなっていました。【写真左】 (平田) 2025/04/04 餌の準備ができるまで、みんなで固まり真剣な表情で眺めるホンシュウジカ。【写真右】 |

①  ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤

|

2025/05/14 袋角が伸び始めたオスのホンシュウジカ。【写真上①】  2025/06/20

2025/06/20バンビが1頭、生まれていました。足元もおぼつかず、絶えずお乳を求めて母シカを探していました。 【写真上➁:脚の長さが際立つ生まれて日の浅いバンビ。】 母シカは授乳中のバンビのお尻を舐めていました。排泄を促しているものと思われます。 【写真上③: 排泄を促すためお乳を飲むバンビのお尻を舐める母。】 シカたちの水飲み場の水が抜かれていました。おそらくバンビの不慮の事故を防止するためと思われます。 【写真上④: バンビの事故防止のため水が抜かれたと思われる水飲み場。】 (平田) 2025/06/22 今年始めて生まれたバンビは元気です。お乳だけでなく水も飲めるようになりました。【写真上⑤】 お腹の大きいメスが何頭もいます。今年の出産ラッシュが始まるようです。【写真右】 |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2025/06/29

2025/06/29今年生まれのバンビ、少し大人っぽくなりました。今年生まれのは、現在、この1頭のようです。【写真上①】 2025/07/03 2頭目のバンビ誕生 今日、2頭目のバンビがいました。脚が長いので生まれて日が浅いと思います。 2頭目のバンビ誕生。右手前下は1頭目のバンビ。【写真右】 (平田) 2025/07/12 最初に生まれたバンギは動き回ることが増えてきました。2番目のバンビはまだ座っていることが多いようです。【写真上②】 2025/08/11 今日新たに小さいバンビがポツンといました。シカ達は全員エサ場にいてバンビを気にしていません。このバンビは素人目にははかなげで、育つことができるのか気になりました。 出産シーズンを外れた弱々しいバンビが生まれていました。【写真上③】 (平田) 2025/08/14 弱々しいバンビの姿は確認できませんでした。 (平田) 2025/08/14 ★動物たちの主な移動(令和7年5月1日~令和7年7月31日)★ ホンシュウジカ(♀2繁殖) (ゆめみにゅーす VOL 77)  2025/08/15

2025/08/1511日に生まれたと思われるバンビ、姿がありませんでした。 2025/08/16 弱々しいバンビの姿は確認できませんでした。 (平田) 2025/09/07 オスのホンシュウジカの袋角が鋭いものに変わりました。メスをめぐるオス同士の闘争シーズンが近づいてきました。例年、10月始めころ、争いによる争いによる怪我を避けるため角切が行われます。【写真上④】 2025/09/28 恋の季節が近づき、オスたちは泥浴びをして体を黒くし雄々しい姿に変貌していました。角の尖端が尖ってきましたので、角切りも近そうです。 泥を塗り黒く輝くホンシュウジカのオス。【写真左】 (平田) |

①  ②

② ③

③ ④

④

|

2025/10/02 開園前に訪問したところオス達が荒くれており、あちらこちらで角を突き合わせて勝負をしていました。負けると逃げだし、それを追いかけ、追いかけた先で別のオスに合えば角突きを始めるといった感じで、グラウンドのあちこちに緊迫した空気が流れていました。 荒くれるホンシュウジカのオス達。【写真上①】 勝負に負けて逃げるオス(左)を追いかけるオス(右)。【写真上②】 (平田) 2025/10/03 午後、角が切られたオス達の姿がありました。前日午後に角切りがあったと思われます。のどかな雰囲気に変わっていました。 また、グラウンド前の貼り紙によれば、大阪大学・麻布大学と夢見が先動物公園でシカの研究を実施中のようです。貼り紙:「シカの研究を行っています。通行の際はお静かにお願いします。大阪大学・麻布大学/夢見ヶ先動物公園」 角切り後のオス。【写真上③】 シカの研究実施中の掲示。【写真上④】 (平田) 2025/10/04 研究は引き続き実施中でした。グラウンドの外で数名が観察をされていました。 (平田) |

①  ②

② ③

③

|

025/10/15 オスが舌を出して交尾ができるかメスの臭いを嗅いでいました。メスはまだ時期ではないらしく頭を低くして逃げ回っていました。 メスの臭いを嗅いで交尾できるか確認するホンシュウジカのオス。【写真上①】 (平田) 2025/11/11 恋の季節。メスから離れないオス。【写真上②】 2025/11/23 これまでは湿った泥だらけのグラウンドで、恋の季節の少し前にオスが泥浴びをして体を黒くしていましたが、この日、グラウンドが乾いており平らになっていました。整備されたようです。 ホンシュウジカのグラウンドが整備?【写真上③】 (平田)

2026/02/13

2026/02/13春の繁殖期が近いカラスが巣の材料用にホンシュウジカの毛をむしっていました。 ホンシュウジカが睨むとカラスは少しだけ逃げますが、すぐむしり始めます。 両者はこの攻防を繰り返していました。 カラスはむしった毛を口から離していたので遊びだったのかもしれません。 ホンシュウジカと毛を抜くカラスの攻防。【写真左】 (平田) 2026/02/14 繁殖期を前に巣作り用にホンシュウジカの毛をむしろうと集まってきたハシブトガラス。ホンシュウジカの受難の季節の始まり。【写真右】 |

|

||

| Copyright © 2026 Misato World. All rights reserved. |

||